校馆弦歌丨与先贤对话 传岐黄薪火

央广网济南10月8日消息(记者刘佳音)朱漆大门映着秋日暖阳,展柜里的清代沉香氤氲着百年香气,针灸铜人上的365个穴位在灯光下清晰可辨……在山东中医药大学长清校区内,这座名为山东省中医药博物馆的校园场馆,正以馆藏文物为“语言”,静静诉说着中医药的传承故事。

室外的扁鹊雕塑率先映入眼帘,衣袂翩跹间尽显医者风范。“扁鹊作为正史中第一位入传的医家,司马迁称其为‘医宗’,他‘望闻问切’的诊疗智慧,不仅是馆内展陈的精神核心,更是我们新时代学子传承岐黄薪火的缘起。”山东省中医药博物馆教师孙宇,向参观学生们娓娓道来扁鹊的医学传奇,古老医家的智慧故事在当下即刻鲜活起来。

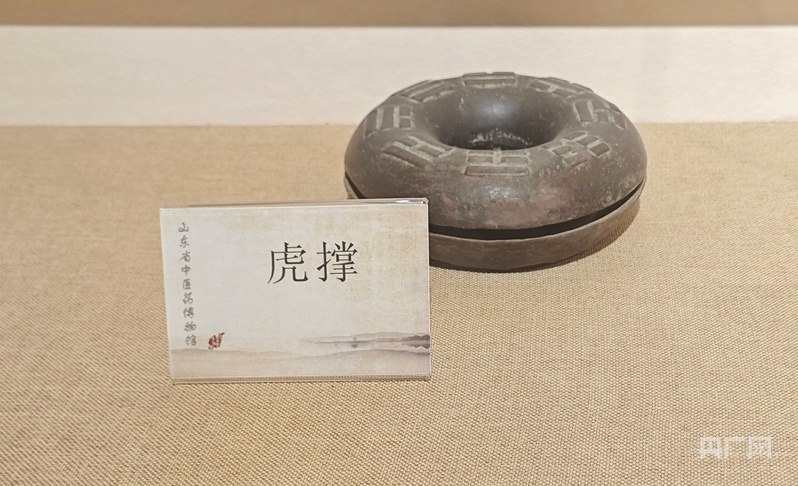

步入中医馆展厅,一件圆状的虎撑格外引人驻足。关于它的由来,藏着一段与“药王”孙思邈相关的故事。相传孙思邈在山中行医时,偶遇一只因喉咙卡骨而痛苦呻吟的老虎,他不顾危险,用一圆状器物撑开老虎嘴巴取出异物,“虎撑”由此得名。“虎撑不仅是一件工具,更象征着医者‘临危施救、心怀仁善’的医德。”山东省中医药博物馆馆长宋咏梅向记者介绍,“后来,虎撑常被称作‘串铃’,成为古代医者的‘行医信物’。医者走街串巷时,摇动虎撑发出的声响,既是告知百姓‘有医问诊’的信号,更是中医药‘扎根民间、行走四方’的活见证。”

展台中央,一座针灸铜人静静矗立,其前身可追溯至宋代天圣年间太医院的教具,这一创举承载着古代中医药教学的智慧。铜人表面365个穴位清晰如刻,设计精巧绝伦。“在古代,它既是教学工具,也是考试利器。”宋咏梅解释道,使用时会在铜人表面涂上黄蜡以遮挡穴位标识,在其头顶部位注入水或水银,学生需凭借对经络穴位的精准记忆下针,若找准穴位,内部的水或水银便会顺着针孔流出,这便是古人所说的“针入而汞出”。如今,这座针灸铜人仍在中医药教学中发挥着重要作用。

走进标本专区,眼前的景象更显生动。百余种浸制标本悬浮在玻璃罐中,腊叶标本则被精心制作在相框里,构成了一面特色鲜明的标本墙。这些标本半数以上由山东中医药大学的师生踏遍齐鲁山川采集而来,既是展品,更是现实中的“活教材”。每一份标本背后,都藏着师生们探寻道地药材的足迹。

展厅内展品琳琅,一块清代沉香尤为珍贵。沉香是瑞香科植物白木香含有树脂的木材,是“四大名香”之首,有芳香化浊、行气止痛的作用。历经数百年,这块沉香依旧散发着独特香气,既见证了中药的药用价值,也藏着古人对本草的珍视。“课本里记不住的药材特征,看到实物瞬间就理解了,尤其这块清代沉香,让我直观感受到中医药穿越历史的厚重感。”正在展馆参观的山东中医药大学中医文献与文化研究院2024级硕士研究生李明燕,一边仔细观察,一边分享着自己的感悟,眼中满是对中医药文化的热爱。

馆内的老照片与老物件展区,更是藏着传承的“时光密码”。1958年建校初期,师生们在田间地头辨识药材的黑白影像,将人们拉回那个深耕中医药教育的初心年代;一旁的展柜里,首任校长刘惠民先生1941年的处方手稿、早期的办学证章、学术专著及众多珍贵照片,则诉说着老一辈中医药人的坚守与担当。“刘惠民校长的处方和手稿虽已泛黄,但字里行间的细致严谨,正是我们青年中医应该学习的品质。”学生胡瀚元驻足良久,深有感触地说。

作为该馆研究生助管,张艳新对中医药传承有着更深刻的思考:“了解了馆内老照片、老物件背后的故事,让我明白中医药传承绝不是守旧。与先贤对话,与时代共鸣,未来,我想做一名中医药文化的传播者,让更多人了解并受益于它的智慧。”

https://apicnrapp.cnr.cn/html/share.html?id=30305028&ui=XSUfwZx5vMzPlT2E+harToujMEBuF25hXbZGlSjeUlnFkarQJkevnm2n6lyC2vSM&action=share&type=1